Por Paulo Nunes

“Adolescência” (2025) é uma dessas séries de TV que você assiste e imediatamente precisa discutir com alguém, trocar opiniões sobre os temas que a obra abordou. A vida e a arte de vez em quando nos dão vivências cuja riqueza emocional é um prato muito maior do que a nossa razão consegue digerir – precisamos então de ajuda e de tempo para “ruminar”, como diria o filósofo alemão Friedrich Nietzsche. A minissérie da Netflix abriga, sob um único trágico acontecimento, algo comparável à toca do coelho de “Alice no país das maravilhas”: este “rabbit hole” te levará por um caminho desconfortável, até assustador, mas muito necessário para encararmos honestamente os desafios de toda uma juventude que nos escapa à compreensão.

O drama, criado e estrelado por Stephen Graham, trata de um crime cometido por um garoto de 13 anos (Jamie), brilhantemente interpretado pelo jovem Owen Cooper. Cada episódio acompanha a perspectiva de um personagem ou núcleo narrativo, principiando pela chocante cena do cumprimento do mandado de prisão e busca e apreensão na casa dos pais de Jamie. Diante de uma família convencional que de nada suspeita, a polícia apreende o filho mais novo do casal e revira a casa em busca de evidências, enquanto a câmera acompanha Jamie na viatura e em todo o processo de sua admissão à detenção policial. A narrativa, inteiramente filmada em plano-sequência (onde a história se desenvolve em tempo real, sem cortes), põe o espectador o mais próximo possível da angustiante experiência de ser preso, conduzido à delegacia, fichado e submetido a um interrogatório sem que sequer se saiba do que se é acusado. Com a perspectiva sempre colada aos protagonistas, sem que em nenhum momento se recorra ao comum artifício do narrador onisciente, somos inevitavelmente fisgados pela grande pergunta: que evidências permitiram que a polícia tratasse como um adulto criminoso uma criança aparentemente inofensiva, que desesperadamente nega ter feito qualquer coisa de errado? Esta tensão só é desfeita no fim do primeiro episódio onde, junto com o pai de Jamie, finalmente descobrimos o motivo da prisão: a gravação de uma câmera de segurança onde ele aparece esfaqueando uma colega do colégio.

Do ponto de vista policial, um registro em vídeo do assassinato que identifique o criminoso praticamente encerra a questão. Ao menos é nisso que acredita a detetive assistente do caso, a sargento Misha Frank (Faye Marsay). Mas para o detetive responsável pela investigação – e para nós, que assistimos – a questão está mais aberta do que nunca. Mais que o detetive, é sobretudo o pai de um adolescente (que estuda na mesma escola que Jamie) que precisa de respostas. Luke Bascombe (Ashley Walters) vai então à escola para entrevistar os amigos da vítima e do acusado, além de pedir aos demais alunos que o procurem caso tenham qualquer informação que possa auxiliar na investigação. É então que, seguindo a câmera do diretor Philip Barantini, presenciamos um panorama nada lisonjeiro da educação pública inglesa, frequentada por mais de 90% dos jovens do país1: alunos extorquindo seus colegas, brigas; chacotas e explosões de riso nas salas de aula não permitem que nenhum adulto complete uma frase sequer; aulas são exibidas em TVs enquanto os tutores, aos gritos, tentam em vão manter a ordem. Enquanto assistia, perguntava-me: o quão pior é a realidade em que vivem meus amigos, professores secundaristas da escola pública brasileira?

Ao dirigir-se à classe do seu filho, o detetive Bascombe admite humildemente que foi à escola em busca de respostas. A cena foi imediatamente interrompida pela ativação do alarme de incêndio da escola, mas seu significado, profundo, só foi revelado momentos depois numa conversa particular entre o policial e seu filho. O que Adam Bascombe (Amari Bacchus) revela é o embaraço diante de um pai que representa todo o aparelho investigativo do Estado, mas que é incapaz de compreender o que todos os alunos já sabem. Interpretando para ele a linguagem secreta dos jovens, codificada por emojis aparentemente inofensivos, Adam revela que Katie (a vítima assassinada) engajava várias outras alunas numa campanha de perseguição contra Jamie, ao chamá-lo de “incel”, sigla da língua inglesa que abrevia o termo “celibatário involuntário”. Luke testa a curta paciência de seu filho ao expressar incredulidade diante de tal interpretação dos fatos. “Porque um garoto de 13 anos seria celibatário” (já que, nessa idade, muitos sequer começaram a vida sexual)? A ignorância do detetive exerce aí uma função narrativa que possui um propósito específico: representar a nossa geração, confusa diante de um mundo completamente novo que seus filhos apresentam.

É com estupefação que Luke Bascombe entra em contato com o que o filho chama de “machosfera”: um movimento cultural que estimula desde cedo os meninos a responsabilizar unilateralmente as garotas por suas frustrações amorosas incipientes – e odiá-las por isso. Mencionado na série, Andrew Tate é um influenciador digital britânico que popularizou-se por sua misoginia, tornando-se um expoente da subcultura denominada “red pill”. A “pílula vermelha da verdade” é uma referência a Matrix2, (1999), ficção onde o protagonista deveria escolher entre uma pílula azul, que o manteria num mundo simulado de realidade virtual e a pílula vermelha, que o faria acordar da simulação e experimentar o mundo real. Para os seguidores de Tate, a verdade estaria na “estatística” em que 80% das mulheres se interessariam por apenas 20% dos homens, condenando os 80% restantes a disputarem o afeto de apenas 20% de todas as mulheres. O resultado dessa aritmética rasteira adquire na mente do adolescente – frustrado por suas primeiras rejeições amorosas – o status de uma sentença desoladora: a de que boa parte dos homens estaria destinada a viver em celibato porque as mulheres são exigentes demais. A maturidade que esses jovens não têm os obrigaria, a seu devido tempo, a compreender que nada está mais longe da realidade que isso. Sejamos francos: se a maioria das mulheres estivesse realmente determinada a ser exigente na escolha do parceiro, a nossa espécie já teria sido extinta há muito tempo…

A civilização talvez já exista há dezenas de milhares de anos, o desenvolvimento tecnológico que tanto nos orgulha tornou a satisfação das necessidades básicas a menor das nossas preocupações, mas basta nos debruçarmos sobre os problemas causados pelo manejo dos instintos mais básicos para entendermos que não somos mais que macacos vestidos, matando uns aos outros por sexo, terra ou comida. Como disse o velho Freud, “a necessidade sexual, ao invés de unir os homens, divide-os.3” Para o etnólogo francês René Girard, foi somente após as interdições religiosas impostas sobre o livre uso da violência e do sexo que a formação da cultura humana fez-se possível4. A noção moderna de que o casamento é um compromisso individual e voluntário, nascido de uma história de amor, mostra o quanto ignoramos a verdadeira função antropológica das instituições religiosas: o matrimônio foi concebido como instrumento de controle social sobre o instinto sexual humano, de modo a evitar a violência que tão frequentemente acompanha a paixão amorosa. Nosso romantismo acerca do que é ser humano nos faz flertar perigosamente com a abolição das interdições e tabus que nos separam da barbárie completa, e isso se agrava numa sociedade cujo motor é o desejo, canalizado para o consumo.

A teoria do desejo de Girard vem diretamente ao encontro dos conflitos sexuais mostrados em “Adolescência” ao por em evidência um aspecto crucial da psicologia humana, frequentemente menosprezado pelas psicanálises reinantes no último século: a psicologia social. Se para Freud o conceito de desejo aproxima-se ao de instinto, de caráter individual e orientado para o objeto da sua satisfação, para Girard o desejo é uma entidade distinta, essencialmente social e mimética. Segundo ele, desejamos não a pessoa ou a coisa pelo que ela é, mas sim aquilo que alguém que admiramos deseja ou possui: desejamos o que a sociedade, a novela, o filme ou as redes sociais designam como desejável. Queremos ser exatamente como o modelo de nossa devoção, seja ele um músico, ator, empresário, professor ou atleta: ansiamos alcançar sua aparente plenitude, felicidade, beleza e poder, e supomos que o caminho para isso é obter a fortuna, o parceiro ou a profissão que o outro tem. Para Girard, os tais “objetos de desejo” são apenas o meio, o fim é um estado ideal de ser que todos se esforçam por aparentar, mas que ninguém efetivamente alcança. Por esse motivo ele o chamou de “desejo metafísico”5.

A tese do desejo metafísico, proposta por Girard em 1978, explica com perfeição o mecanismo por trás do fascínio exercido atualmente pelos influenciadores digitais: o desejo mimético que nunca é aplacado está patente nas “tendências” cada vez mais fugazes criadas pelas celebridades da internet, que espalham-se mais rápido que fogo em rastro de pólvora. Em nome de um padrão de beleza inalcançável, recorre-se a dietas extremas, uso irresponsável de anfetaminas ou drogas criadas para o tratamento da diabetes, tratamentos estéticos e cirurgias cada vez mais agressivas. Como consequência, nossas adolescentes sofrem como nunca diante dos absurdos modelos de perfeição que inundam as redes sociais. Todos sabemos que a Meta realizava pesquisas secretas sobre este assunto desde 2019, e as conclusões a que chegaram são preocupantes: 32% das garotas pesquisadas afirmaram que sentiam-se mal em relação à sua aparência física e culpavam o Instagram pelo aumento da ansiedade e depressão entre o público feminino adolescente6. Se a corrida do desejo é extenuante, os que não têm fôlego para disputá-la sentem-se no fim da fila, os enjeitados pela sociedade, sejam as garotas que não suportam a pressão de adequar sua aparência à expectativa dos outros, sejam os meninos sentenciados precocemente ao celibato.

De fato, estes conflitos estão na raiz de todo o drama que desenrola-se em “Adolescência”. No terceiro episódio, descobrimos através de Jamie que Katie, antes de passar a assediá-lo nas redes sociais, teve fotos suas (onde aparecia sem roupa) compartilhadas entre os garotos do colégio. Isso fez com que ela fosse fosse ridicularizada por não ter ainda as mamas desenvolvidas. É possível que Katie, sentindo-se inadequada em relação ao modelo de mulher desejável que é imposto aos jovens todo o tempo, revelou a sua nudez no esforço de conseguir uma atenção que naturalmente não lhe era dedicada. Vítima de constrangimento generalizado, ela abraça a primeira oportunidade de tirar de si a atenção negativa e passa a constranger o outro, elegendo assim um bode expiatório ao qual transfere sua própria humilhação. A afirmação de que Jamie jamais conseguiria uma namorada é apenas uma projeção do seu próprio medo de nunca ser desejada, causado pela rejeição alheia imposta sobre um corpo que sequer alcançou a maturidade sexual. Katie e Jamie lidavam com a necessidade de ser vistos, aceitos, desejados; sofriam com a crueldade dos padrões que rotulam impiedosamente o que é desejável e o que é desprezível, muito provavelmente sem o apoio emocional e referências saudáveis sobre o assunto que deveriam ser oferecidas por um adulto de confiança. Este, em si, não é um conflito novo; mas a capacidade exponencialmente maior da internet de propagar e reforçar os tais padrões de aceitação social (isto é, amplificar o caráter mimético do desejo) e a quantidade absurda de influência que permitimos que as redes sociais exerçam sobre as crianças são as variáveis-chave para compreendermos a exacerbação destes conflitos nas últimas décadas. Assassinatos relacionados à subcultura incel/red pill ocorrem desde 20147.

No par de episódios finais, “Adolescência” continua nos presenteando com verdades duras de engolir: uma delas é a de que uma pessoa que tem a juventude interrompida por um ato criminoso dificilmente conseguirá reintegrar-se à sociedade. Se o ambiente escolar já parecia hostil, na detenção para menores infratores só é possível sobreviver transformando-se num predador. Mesmo diante de uma psicóloga extraordinariamente paciente e cuidadosa, vemos que Jamie, após 7 meses de detenção, só consegue estabelecer relações de poder, entre dominador e subordinado, entre quem assusta, ameaça, e quem é intimidado. Em casa, seus pais enfrentam o desafio de seguir em frente, de viver o luto por um membro da família foi levado deles ainda vivo, tendo tornado-se um assassino na mais tenra idade. Repassam entre si as etapas do crescimento de Jamie, seu temperamento e interesses; passam a perguntar que responsabilidade eles têm sobre o que veio a se tornar seu filho, onde foi que erraram. Todo o exercício é penoso, torturante e, tristemente, infrutífero. Eddie (Stephen Graham), pai de Jamie, lembra-se da criação violenta que teve do pai e da promessa que fez a si mesmo que jamais usaria de violência na educação do seu filho. Se a violência do seu pai não o tornou alguém violento, de onde teria vindo a violência do seu filho?

Diante de nosso anseio por uma resposta, o roteiro de Stephen Graham propositalmente se recusa a fornecer qualquer explicação aceitável para o ato brutal de Jamie. Ele, entre outros, sofria bullying, mas por que só ele decidiu matar? Não é deixada sequer a brecha para a doença mental, cuja fábrica de diagnósticos atual fornece para tudo uma escusa conveniente. Para mim, este é o maior mérito da série. Se Graham satisfizesse nossa sede positivista por uma causa única e bem-delimitada para um desfecho indesejável, teria aberto a porta para o pior dos males contemporâneos, o negacionismo. Então, diríamos: “meu filho não é doente mental” ou “nunca levantei a mão para meu filho”, logo, “isso não nunca acontecerá conosco”.

O silêncio de Graham talvez nos conduza à sorrateira e inquietante suspeita de que não é necessário trauma grave, abuso ou negligência extremas para que um filho enverede pelo caminho da violência. A falta de tempo, atenção ou interesse, acumulados por tempo suficiente, são o bastante para abrirmos mão de uma preciosa quantidade de influência sobre o desenvolvimento da personalidade dos filhos. Não estar a par de suas mudanças de temperamento e dificuldades emocionais, não compreender o mundo em que vivem equivale a deixá-los sozinhos diante dos desafios da puberdade; é arriscar entregá-los de bandeja para os predadores digitais, que aproveitam-se dos sentimentos de rejeição, revolta e ressentimento para criar e manipular coletividades baseadas no ódio. O mal não necessita de condições extraordinárias para nos alcançar, ele é banal e está perto de nós todo o tempo; pertence à natureza humana e precisa apenas de uma pequena brecha para pôr a perder todo o bem que lutamos para construir.

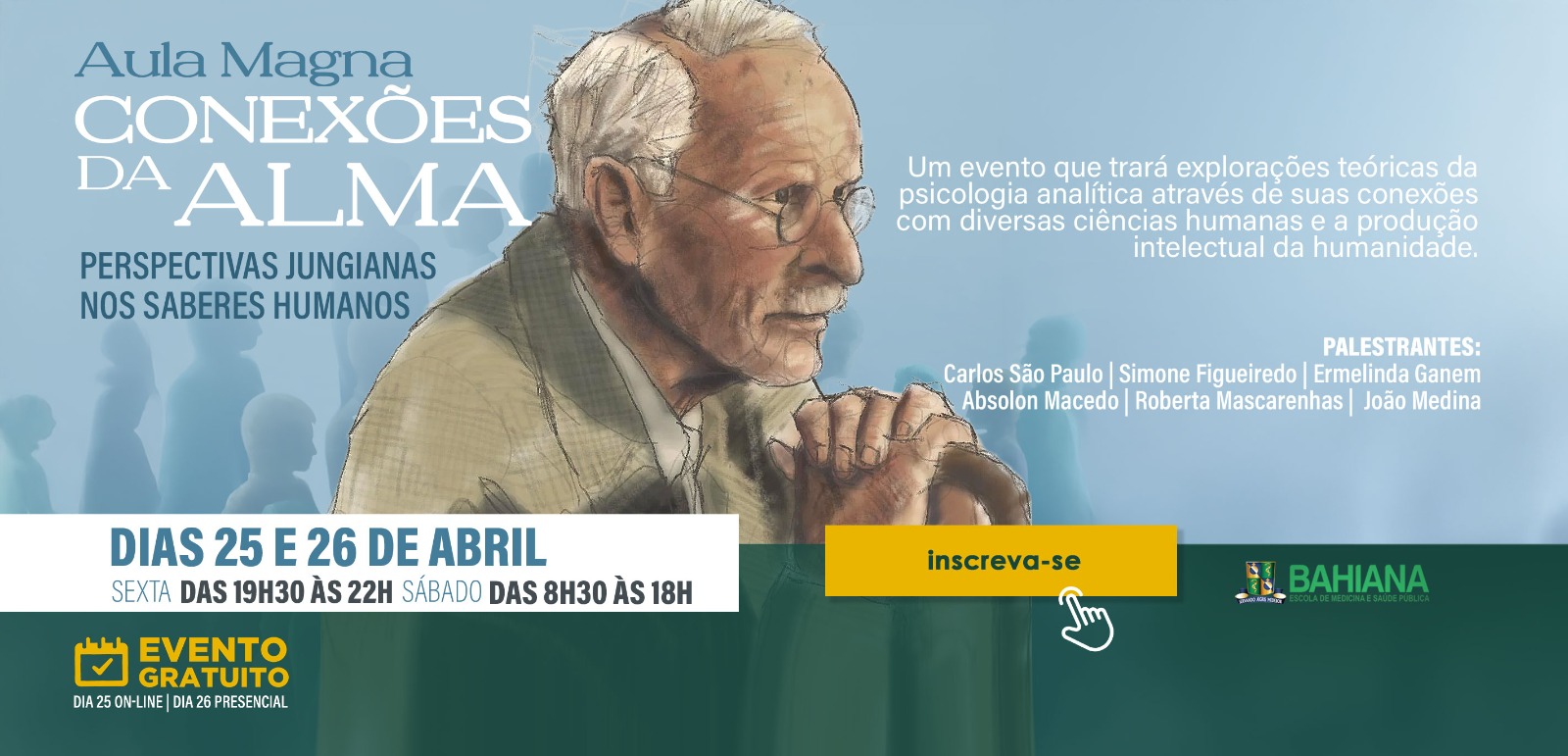

Paulo Nunes – Médico graduado na UFBA em 2005. Psicoterapeuta Junguiano pós-graduado no IJBA. Telefone e Whatsapp – (71) 98355-6564. @jungexplica

REFERÊNCIAS

- BASÍLIO, A. L. Escolas públicas inglesas experimentam diferentes modelos de gestão. Centro de Referências em Educação Integral, 2015. Disponível em https://educacaointegral.org.br/experiencias/escolas-publicas-inglaterra-experimentam-diferentes-modelos-gestao/, último acesso em 27 de Março de 2025.

- WACHOWSKI, L., & WACHOWSKI, L. The Matrix. Burbank, Warner Bros, 1999.

- FREUD, S. Totem e tabu. Porto Alegre, L&PM Pocket, 2013.

- GIRARD, R. A violência e o sagrado. 1 ed. São Paulo: Paz e Terra, 1990.

- GIRARD, R. Coisas ocultas desde a fundação do mundo. São Paulo, Paz e Terra, 2009.

- GAYLE, D. Facebook aware of Instagram’s harmful effect on teenage girls, leak reveals. London, Guardian Media Group, 2021. Disponível em https://www.theguardian.com/technology/2021/sep/14/facebook-aware-instagram-harmful-effect-teenage-girls-leak-reveals, último acesso em 31 de Março de 2025.

- KNIBBS, J. BULBUL, N. What is an incel? Stephen Graham’s Adolescence takes a look at ‘involuntary celibate’ culture. London, 2025. Disponível em https://www.standard.co.uk/news/uk/incel-meaning-adolescence-stephen-graham-andrew-tate-b1054003.html, último acesso em 31 de Março de 2025.